|

�@ |

�L�n07�K�X�^�[�r�������� |

�@

�����ԓo���@���a�S�P�N����b�I�Ȍ������n�܂�A���a�S�R�N�ɂ̓L�n�O�V�ɓ��͑��u�𓋍ځA���N�ɂ͔։z�����ő��s�������s���܂����B ���̎����Ԃ͏����ɏ����ȃG���W���Ƒ傫�ȋ��r�C���u��ς�ł��܂����B�͂��߂Ă��̎p�������Ƃ��A�R�O�O�n�͂قǂ̂���ӂꂽ���\�̋C���Ԃ��낤�Ǝv���܂������A���͂��̃G���W���͂P�O�O�O�n�͈ȏ���������̂ł��B�Ȃ�Ə����ɘA����i�P�O�T�O�n�͂̃K�X�^�[�r�������ڂ���Ă��܂����B������]�߂��ʼn��^�[�r���̓f�B�[�[���̐��\���̈�̑傫�������Ȃ������̂ł��B�ԗ����̂̃g��������o�͂͂R�O�n�͂��A��q��KTF1430���ڎԂł̓g��������o�͂͂S�O�n�͂ɔ���܂��B�܂��ɋ@�֎ԋ��̐��\�ŁA���Ԃł͂��肦�Ȃ����̂ł����B�����듖���̎�͋@�֎�DD51�̃g��������o�͂��C���Ԃ����킵�Ă��܂����킯�ł��B�����čō����x�͂P�T�Okm/h�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��ݒ肾�����̂ł��B

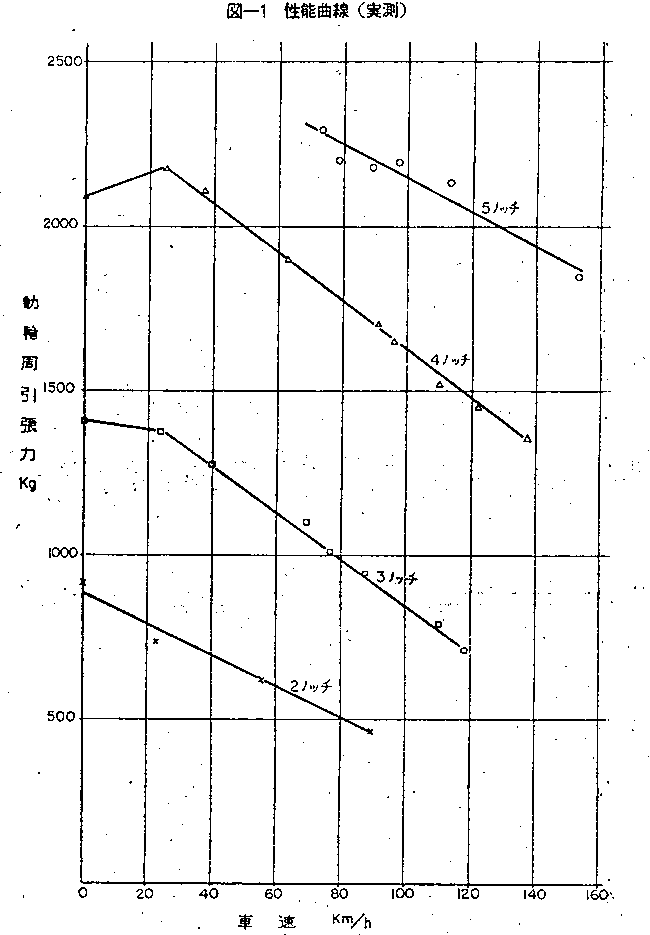

�@���̐}�͓��͎�����Ōv�����ꂽ���x�ƈ����͂̎����l�ł��B 153km/h��1845kg�̓��֎������͂����Ă���A���֎��o�͂�1000�n�͂��Ă��܂��B

�����]�͂͏\���ł����瑬�x���㎎������������Ă�����D��160km/h���Ă����͂��ŁA�����ɔj���邱�Ƃ̂Ȃ������C���ԍō��L�^���������Ă����ł��傤�B������u���~�b�^�̐ݒ莟��ł����B �@�f�B�[�[�����Ԃ����̑��x�ɒB����̂�20�N�ȏ���҂��˂Ȃ�܂���ł����B����1�N�A660�n�͂̃G���W����ς������ύX���č����Ή��Ƃ���183�n��153.5km/h�������A�����C���ԍō��L�^�ƂȂ����̂ł��B�Ȃɂ͂Ƃ�����P�R�Okm/h�^�]���ڕW�ł����������ɂ��̂悤�Ȑv�������Ƃ́A�V�ѐS��������܂������ɃK�X�^�[�r���Ԃւ̊��҂��傫�������������������܂��B �@���ۂ̑��s�����͔։z�����ōs���܂����B�������ō����x�͍ݗ��ԂƓ����A�������̂W�Tkm/h�B���x���x���قǔR������Ȃ�K�X�^�[�r���Ԃ��̂�̂�^�]�B���̏㎩�������d���L�n�T�W���P���G���W���J�b�g��Ԃŏ]���Ă̂�̂둖�������킯�ŁA�f�B�[�[�����Ԃ̂Q�{�قǔR����H�����悤�ł��B

�@�����̎��^�]��S���t�@��������ނ��Ă��܂��B�L���ɂ́u�L�n�P�W�P�n�Q�����ɕC�G����P�O�O�O�n�͂Ƃ�����o�͂ɂ��̂����킹�Ă����������v�Ƃ����ꕶ������܂��B�������ɂ���͂����瓖���̎ԗ�����͂Ȃ��̂����������Ƃ͂����ߑ�\���ł��傤�B�L�[���Ƃ����S���ԗ����ꂵ�����ƂP�O�O�O�n�͂Ƃ�������ς���L�҂��v�킸�������ɂ͂����Ȃ������̂ł��傤�A�P�T�Okm/h�ݒ�̕ϑ��@���Ȃ������P�i�̎ԗ��ɃL�n�T�W�����d�ň��������܂܂��̂悤�Ȓᑬ�̈�Ŏ����������Ȃ����̂ł́h���ԂƂ͖��炩�ɈႤ�����́h�Ƃ������̂�̊����邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B�ᑬ�ł͂P�T�P�n�����ܕ��̉��������������Ƃ������Ƃ���ł��B���������A�Ⴆ�P�O�O�L������̉����Ƃ�������ʂ��^�����Ă����疾�炩�ɂ���܂ł̎ԗ��A�C���Ԃ͂������d�ԂƔ�ׂĂ��h�Ⴂ�h��������ꂽ���Ƃł��傤�B�����Ă������ꂪ�P�s�ő����Ă���A���Ƃ��ᑬ�ł��d�ʂƏ�̈����͓�������킩��悤�ɕʎ����̉����Ƃ͂Ȃ��Ă��܂������B �@���̗��N�ɂ̓K�X�^�[�r����ύX�A�����@�\���̂��@�ւɓ��������P�Q�O�O�n�͂̐��d�H�̕ʋ@��(KTF1430)�Ƃ����㓋�ڂɕύX���Ď������܂����B�@��̓���̌㔼�ɓo�ꂷ��ԗ��͂���ł��B�O�������[�A�X�J�[�g�ɐڂ��镔���ɑт������Ă���̂ŋ�ʂł��܂��B����@�֓��ڂƂȂ������ߏ������X�J�X�J�ɂȂ��Ă���̂����s��ʂ���킩��܂��B

�@�����@�����@�ւ𓋍ڂ����W���A�����̂܂��߂ȉ^�]���x��z�肵�Ă̂��Ƃ����ʓI�i�H�j�Ɍ����䂪�傫���Ȃ�܂����B�����͏���Ɠ����Ԃōs���܂������A���̂Ƃ��͌����䂪�傫�����ߔR������͂Q���ȏ㏭�Ȃ��Ȃ�������A���葕�u�ڏ�Ԃ̐ώԂł����d���X�g�����悤�Ȍy�ʎԗ��̂���1200�n�͂ł͂Q���쓮��Ԃ���]���Ă��܂����߁A�ő�o�͂��W�O�O�n�͂ɍi���đ��s�������s��ꂽ�悤�ł��B �@�L�n�R�X�P�ł͋@�ւ����㓋�ڂƂȂ�܂�����KTF1430�͍̗p���ꂸ�A�ΐ쓇�d���d�H�i��IHI�j��CT�T�W���C�Z���X���Y�@�킪�̗p����邱�ƂƂȂ�܂��B |