高速運転用試験気動車

![]()

前項で記したキハ07901での試験が概ね良好であったため、本線での車体傾斜機構の試験が可能なより本格的な試作車を作ることとなり、591系高速運用試験電車の非電化区間版として391系高速運転用試験気動車が昭和47年登場しました。

キハ07901で床下、床上とエンジンの搭載方法が比較されましたが、結局床上搭載となりました。軽量なガスタービンを床下に搭載しても低重心化への寄与が少なく、小径車輪を使ってまで低床化するような車両では床下に十分な消音器のスペースが取れず、結局これらの一部が床上にはみ出します。さらに床下搭載の場合、高価なガスタービンの踏切事故などでの破損も心配したようです。

さらに当時は推進軸のねじれの問題が解決しておらず、車体に搭載したエンジンからどうやって車軸に動力を伝えるかが問題でした。そこで中央に客席のない振子しない小さな動力車をはさみ、両端に連接式の振子可能な付随車を中バリを介して配置したユニークな構造の車両となりました。その結果振子を作動させて曲線通過すると車体傾斜が不揃いになる奇妙な光景が見られました。

中央の小さな動力車はコンパクトながら定格1050馬力のガスタービンを搭載していました。1200馬力のKTF1430への交換も可能なように準備工事がされていましたが結局実現することはありませんでした。

設計速度は130km/hとさすがに燃費を考えてキハ07901の初代のような150km/hという遊びは控え、2代目との中間に当たる現実的なものとしました。

しかし、591系試験電車や181系気動車と同じデザインの運転台にはちゃんと特急電車と同じ160km/hまで刻まれた速度計が鎮座していたのです。

当時、気動車用の大容量液体変速機はありませんでした。しかし、ガスタービンは回りはじめの回転力が最大出力時の約2倍と大きく、低速域での加速性能が不足するものの変速機なしで運転は可能です。こうして本格的直結無段変速気動車が誕生しました。液体変速機の省略だけでも数トン軽量化でき、アルミ車体とあいまって特急用車両でありながら編成全体で運転整備重量が70トンを切る69.5トンとなったのです。これは従来の特急用電車、気動車の80〜90トンと比較すると大幅に軽量で、軸重は8〜10トン、交流機器搭載で軽量化が難しかった591系の」軸重より1〜2トン軽量化され、線路構造の弱い線区での高速走行に適していました。

連続定格の出力設定であったとしても、この性能はその後の2000系クラスの気動車をも上回るもので、各種の損失を除外した、実際の走行に利用できる有効な出力(動輪周出力)はトン当たり12馬力に迫り、281系気動車を1馬力ほど引き離しています。

試験車の関係か、非電化車両への差別か、在来線高速化という同じ目的で開発された591系電車と比べても明らかに手抜きされた前面形状とデザインはお世辞にもかっこいいと言えるものではありませんでした。もっとも、591系も低運転台側は明らかに手抜きと言えますが。

見かけはともあれ技術的には日本の気動車の歴史においてもっとも革新的な気動車だったのです。

この車両は春に川越線での試運転の後、伯備線で足慣らしを行なった後、曲線通過速度25km/h向上、最高速度130km/h、山陽線での分岐器130km/h通過試験、騒音測定、速度向上試験(140程度まで、タービンのレブリミッタにより制限されていた)などが行われました。

この間、トンネル内での起動で排気ガスが吸気側へ回り込みエンジン過熱による起動失敗や起動時の高騒音、滑走検出再粘着装置(車で流行っているABS)の不具合、クラッチの故障などのトラブルが生じました。

そこでこの写真にあるように動力車の屋根に大きな排気ガスの案内板が設置されました。クラッチについては解決策が見いだされず結局クラッチそのものを廃止して直結駆動となりました。また、初期は7ノッチ投入後起動するまで12秒から15秒もかかっていましたが燃料噴射装置の改良を行い4秒程度に短縮され、徐々に改造が加えられました。

そして降雪が少なかった年ですが昭和48年冬には田沢湖線での耐雪試験が行われ一連の試験は終了、量産試作車へのデータが収集されました。

オイルショックがなかったら

量産に向けての問題点として残ったのは車両価格、起動時の高騒音、燃費でした。起動時の高騒音は駅発車を5ノッチに制限することで対応、回転機関のガスタービンはディーゼルより大幅に潤滑油消費が少なく、低振動のため長期の保守費を含めると価格面もなんとか許容できるものとされました。さらに燃費も超軽量設計と曲線高速通過により加速時の燃料消費はある程度抑えられ、本格的な軌道強化までしなくて高速化できるため費用対効果でみると有利な面も期待できました。しかしそこにオイルショックが起こりました。軽油代が一気に何倍にも跳ね上がり、当初の見込みは完全に狂ってしまったのです。

もし、オイルショックがなかったか、あるいはもう少し遅れていたら、確実に量産車が登場し営業列車として走っていたでしょう。

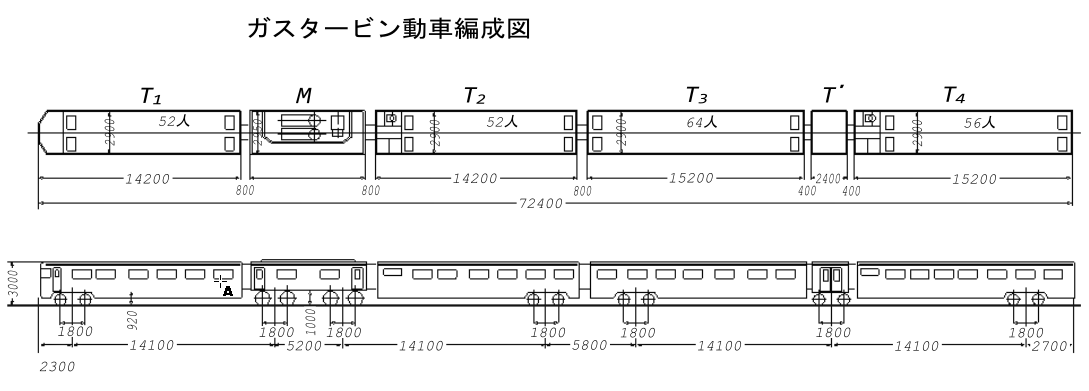

当時、このような量産車の構想図が描かれていました。これを見ると在来車の4両に相当する部分を変則的な連接構造で1ユニットとして構成する予定だったようです。

運転台まで低く抑え、付随車の乗降口まで別ユニットに分けて低床化、低重心化するという徹底ぶりです。動力車の構成はキハ391と類似していますがガスタービンはなんと2機搭載されています。連続定格出力は2100馬力、または2400馬力となり、駆動軸は4軸駆動となります。

もし、このような編成の列車が実現していたら国鉄史上に例のないさぞかし面白いものになっていたことでしょう。

当時最初の投入予定線は伯備線が候補となっており、その後、紀勢線、田沢湖線が並んでいました。結果がよければ予讃線、土讃線も可能性があり、北海道各線も有力な候補となったでしょう。

伯備線では分岐器改良なしで米子-岡山間の到達時分は2時間10分、分岐器改良と併せて2時間となる予定で、現実の世界の出来事より10年以上も先行したスピードアップの可能性を秘めていたのです。

他の線区でも同様で、当時は財政的に積極的な軌道強化はできなかったでしょうからJR時代と同等とはいかないまでも、現在の高性能の振子気動車がもたらしたスピードアップに近いものが各地で昭和50年初頭に達成できていたはずです。まだ地方には高速道路がほとんどない時代、幹線道路すら未整備の時代ですから、地方鉄道の高速化はそれなりの効果を持っていたでしょう。